Interview de Gilbert Artman

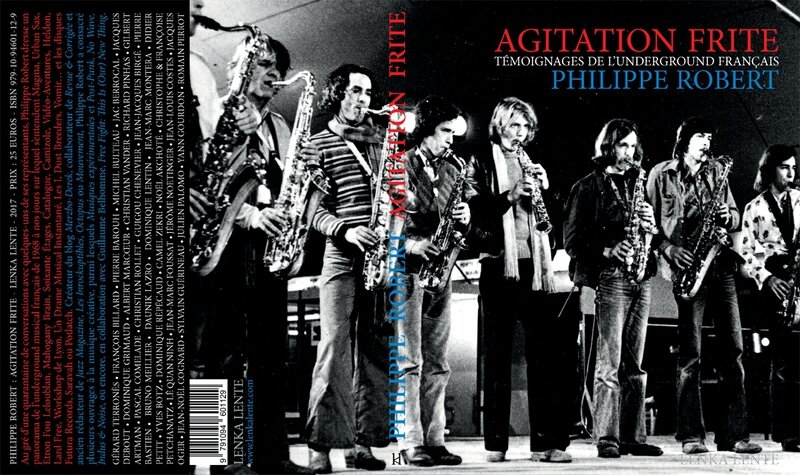

A l’occasion de la parution d’Agitation Frite, livre de Philippe Robert consacré à l’underground musical français de 1968 à nos jours, le son du grisli publie cette semaine une poignée de chroniques en rapport avec quelques-uns des musiciens concernés en plus de deux entretiens inédits tirés de l’ouvrage...

![]()

Théâtralisation, scénographie, cinétique extraordinaire : avec Urban Sax, Gilbert Artman explore in vivo l'urbanisme sonore, spatialise in situ la musique et transfigure in fine la réalité. À la batterie dans Catalogue, c'est la no wave à la française qu'il séquence et participe à inventer. Batterie, vibraphone, claviers… Composition, production, musiques de films… Pluridisciplinarité. De Lard Free à sa collaboration avec Pierre Henry, Gilbert Artman se révèle « archéo-futuriste mâtiné de barbare » comme l'écrit à son sujet le peintre / écrivain Marc-Louis Questin. Cet entretien, extrait du livre Agitation Frite, a été réalisé en décembre 2016.

![]()

Comment rencontres-tu Pierre Clémenti, avec qui tu travailles sur plusieurs des films qu'il a réalisés, dont Visa de censure n°X à la musique duquel tu participes au sein de Delired Cameleon Family, entre autres aux côtés de Tim Blake, Cyrille Verdeaux, Ariel Kalma ? Flash back abyssal ! Période où le présent se conjuguait sans appréhender le futur… La chronologie est forcément incertaine. Seule certitude, la première rencontre avec Pierre a eu lieu lorsqu'il est venu assister à un concert-performance de Lard Free sur des projections (géantes pour l'époque) des œuvres de Vasarely sur une façade aveugle, dans une cour du 13e arrondissement de Paris. Nous avons terminé la soirée selon une des coutumes de Pierre, devant un plateau d'huitres à La Coupole. Quelque temps plus tard, jouant également du saxophone ténor, il rallia Urban Sax pour se joindre aux répétitions avec notre ami commun Antoine Duvernet, participant épisodiquement aux premières performances du groupe. Ce n'est que bien plus tard, alors que je préparais au Centre Pompidou, dans le cadre de La Revue Parlée de Blaise Gautier, un travail avec Angeline Neveu, poétesse, et Henri-Jean Enu, plasticien (également membre du groupe Fille Qui Mousse et directeur de la revue Le Parapluie), qu'il m'a demandé de participer en invité à la musique de ses films New Old et Visa de Censure n°X. À cette époque, nous partagions le studio du service audiovisuel au Centre Pompidou, et il m'a proposé de réaliser la B.O. de son film suivant : À l'ombre de la Canaille Bleue. Simultanément, nous travaillions ensemble sur un très beau et tumultueux projet de Pier Paolo Pasolini : Pilade. Ce projet était en partie porté par le Centre Pompidou de Paris et l'Opéra de Florence. La partie italienne était sous la direction de Marcello Daste, metteur en scène italien. Pilade, selon Pasolini, était une réflexion ouverte sur la démocratie dans la cité face à la corruption du pouvoir, de droite comme de gauche. Sans en connaître les raisons précises, ce projet, plusieurs fois reporté, est resté dans les placards de l'oubli... J'avais entretemps participé à l'enregistrement des deux premiers albums de Clearlight Symphony pour Cyrille Verdeaux au Manor de Virgin. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes retrouvés sur le projet de Visa de Censure. Pour Pierre et Cyrille, c'était je pense l'occasion de réunir la grande famille. Je me rappelle être intervenu : le raout quelque peu décalé était déjà commencé, le studio largement enfumé, les musiciens jouaient en direct, sur les images projetées, parfois dénudés (heureux délire psychédélique), communauté d'un instant, mémoire floutée. Le studio transformé en bivouac, les musiciens passant d'un instrument à un autre sur des thèmes concoctés par Cyrille Verdeaux et Yvan Coaquette. Il fallait bien toute cette instrumentation pour être en phase / hors phase avec les images et propos de Pierre Clémenti. Redoutant quelques débordements-outrances, les équipes des studios Pathé-Marconi se relayaient derrière les hublots du studio...

Le premier disque de Lard Free sort en 1973, pour le compte de Vamp Records, le label de Gabriel Ibos avant qu'il ne crée Spalax Music. Qui, d'ailleurs, sortira en 1997 les premiers pas du groupe datant de 1971-1972 ! Le premier disque enregistré par Lard Free en 1971 est en fait celui qui est sorti en 1997, c’est exact. C'était effectivement les premiers pas du groupe, puisque bizarrement, c'est en remportant le tremplin du Golf Drouot que nous avons eu accès à quelques heures d'enregistrement dans le studio des éditions Chapell. Ce qui a permis d'enregistrer en une après-midi les deux premiers titres : « Choconailles » et « Petit tripou du matin ». C'était notre première approche d'un enregistrement en studio. Le groupe était alors composé de François Mativet (guitare), Dominique Triloff (orgue), Philippe Bolliet (saxophones, flûtes, clarinette, demi-clarinette), Jean-Jacques Miette (guitare basse, contrebasse) et je tenais les tambours.

Quelles étaient tes influences à l'époque de ces deux disques ? Soft Machine ? Frank Zappa ? Le free jazz ? Le krautrock ? Durant cette période, les influences étaient multiples, chaque membre du groupe ayant ses propres désirs et sa culture musicale. François Mativet était sûrement le plus iconoclaste, puisqu'il pouvait aussi bien jouer façon manouche, qu'être sous influence John McLaughlin, Hendrix (bien sûr), en appréciant la musique indienne, tout en continuant ses études de guitare classique. Son jeu était imprégné de toutes ces choses mêlées dont il était le seul à pouvoir tirer parti. Autre particularité, il enduisait son manche de guitare (ses cheveux aussi, accessoirement) d'huile de cuisine, par souci de virtuosité... Il demeure pour moi un guitariste et un personnage d'exception. Philippe Bolliet, en revanche, était infiniment plus posé, peu causant, mais très activiste dès qu'il embouchait ses saxophones alto et ténor en même temps, un peu à la façon de Roland Kirk et du saxophiniste de Van der Graaf Generator. Il continuait en parallèle ses études de flûte et clarinette. Il était le lien du groupe. Le nom de Soft Machine serait plutôt lié au travail de Dominique Triloff, issu du conservatoire Rachmaninov, où il étudiait sous la direction de Jean Catoire. Dominique était très imprégné de l'école dite de Canterbury. Jean-Jacques Miette, le corse revendiqué, posait élégamment, et non sans humour, ses parties de basse. Il ne faudrait pas oublier l'étonnant / détonnant / déconnant Jacky Chantrier, notre sonorisateur préféré, qui, lors des concerts, inquiétait dans ses installations à la fois les musiciens et les spécialistes du son des différents lieux qui nous accueillaient. Pour ce premier enregistrement, je pense que la musique reflète bien cette période et l'approche très éparpillée des membres du groupe. C'est cette diversité qui nous permettait de défricher à l'aveugle de nouvelles contrées.

Oui, mais tes influences à toi ? La découverte. J'étais amateur de jazz depuis l'enfance, grâce aux émissions à la radio et de temps en temps à la télévision (festival de jazz d'Antibes, émissions de Jean-Christophe Averty), ainsi qu'aux magazines (Jazz Hot et Jazz Magazine, de Panassier à Philippe Carles, en passant par Siné et Boris Vian). C'était la découverte d'un monde parallèle, qu’il s’agisse également de musique ou de littérature, et ceci, depuis la province.

Quand commences-tu vraiment la batterie ? C'est à 17 ans que j'ai pu pratiquer mes premières aventures à la batterie, dans une boîte glauque du port du Havre (le Café de l'Europe), dans laquelle je remplaçais le batteur officiel durant ses pauses. Je suis gaucher, et le fait de jouer sur une batterie standard (de droitier) impliquait un jeu un peu différent. Ce qui a fait de moi un éternel musicien gaucher contrarié. Je suis passé, en quelques années, de King Oliver au double quarette d'Ornette Coleman, avec bien sûr des découvertes incontournables : Charlie Parker, Thelonious Monk, Eric Dolphy, Yusef Lateef, Cecil Taylor. En même temps que la naissance du groupe, je découvrais de nouvelles musiques grâce à quelques amis (Gilles Yéprémian, François-Robert Lloyd) : d'autres musiques, un autre monde. Lorsque tu parles de Frank Zappa, je l'avais entendu, évidemment, sur les platines des amis, mais c'est surtout un concert de son acolyte Captain Beefheart qui m'a « allumé » littéralement. Pour moi, il y avait une autre forme d'énergie, une notion du son très puissante pour l'époque, une folie joyeuse, moins rigide, plus tripale, tribale. Il y avait à l'époque deux bassistes, dont Rockette Morton, et l'incroyable Ed Marimba à la batterie : ils formaient une rythmique implacable et dévastatrice.

Comment réagissait le public d’alors ? Le public était très différent, moins guindé et plus actif que dans les concerts de jazz. Cela m'ouvrait de nouveaux horizons de musique et de vie.

Tu as enregistré en duo avec le vibraphoniste Robert Wood, pour le compte du label Edici. Nous avions une proposition du producteur du groupe Catharsis, et rendez-vous fût pris au studio Saravah tenu par l'excellent ingénieur du son Daniel Vallancien. Le vibraphoniste anglais Robert Wood avec qui j'avais enregistré le disque Sonabular, et joué en trio avec Kent Carter, nous a rejoints dans Lard Free en remplacement de Dominique Triloff. À l'époque, je jouais autant de la batterie que d'un très encombrant « cadre de piano râpé et frappé », ainsi que d'un « clairon vibré » dans les cordes, en en utilisant les harmoniques. Le producteur ayant assisté à la deuxième matinée d'enregistrement, certainement déstabilisé par la musique produite, régla la journée de studio en cours, et décida d'en rester là. Le disque Unnamed est le résultat de ces deux courtes expériences de studio.

La même année que Sonabular, sort « le disque au couteau », Gilbert Artman’s Lard Free, sur Vamp Records. Concernant le disque de Lard Free de 1973, il a été enregistré dans une dynamique nécessaire. Gabriel Ibos et Didier Guinochet nous ont annoncé, cinq jours avant, que nous avions trois jours réservés au studio Island de Londres, avec l'ingénieur du son Frank Owen. Nous étions en stand-by, François Mativet et moi. Philippe Bolliet était à l'armée (n'ayant pas obtenu d'autorisation de quitter le territoire, il a écopé d'un mois de prison à son retour). Nous avions fait quelques répétitions avec le bassiste Hervé Eyhani qui découvrait avec grand intérêt les possibilités qu'offrait l'ARP 2600. Souffrant, notre guitariste a passé les deux premiers jours allongé sur un sofa dans le studio, et il n'a enfourché sa guitare qu'après avoir retrouvé de l'énergie, le dernier jour avant le mixage. Nous avions donc décidé d'opter pour une musique minimaliste, jouant sur la retenue. À sa sortie, le « disque au couteau » a été pendant deux semaines la sélection pop du Pop Club de José Arthur sur France Inter (merci Pierre Lattès). Ce qui, alors, nous permit de continuer l'aventure.

Sur I'm Around About Midnight, l'album de Lard Free de 1975, figure Richard Pinhas. Comment vous rencontrez-vous ? J'ai assisté il y a bien longtemps à un concert en la petite église de Saint-Gervais où Richard ouvrait magistralement la porte à un concert de Nico accompagnée de son harmonium indien. Son approche très personnelle de la guitare, cinglante et sans concession dans cet environnement « christique », ouvrait vers de nouvelles expériences, dans un lieu à la réverbération naturelle unique. Richard m'a offert son disque enregistré avec Deleuze, Le Voyageur, et lorsque nous nous sommes revus dans son antre de l'Île Saint-Louis, au milieu de sa fabrique à sons, je lui ai proposé d'enregistrer (là encore, dans l'urgence) et de participer au second album de Lard Free. Comme je le disais précédemment, j'étais très attaché au jeu de guitare de François Mativet, parti vivre en Auvergne, et je ne voyais que la vigueur des accords plaqués de Richard Pinhas pour refléter la rigueur hargneuse, dégagée des musiques planantes d'outre-Rhin de cette période, que je voulais donner à cet album. Nos producteurs nous avaient obtenu trois jours d'enregistrement aux studios Ferber. Il a fallu passer une demi-journée à expliquer à l'ingénieur du son que nous n'étions pas un groupe de free jazz et que nous avions besoin de travailler en multi-pistes : j'ai dû lui montrer un graphisme du mixage envisagé pour qu'il accède à ma demande !

Tu écoutes ce que fait Richard aujourd'hui avec Masami Akita (Merzbow), Wolf Eyes, Oren Ambarchi ? J'ai revu Richard récemment en concert au Triton des Lilas (Paris) en fort belle compagnie : Pascal Comelade, Patrick Gauthier, le batteur nippon Tatsuya Yoshida, et une jeune électro-saxophoniste, Ono Rioko à l'énergie sublimée... Que dire de ce moment distordu ? Grand Free Funk ? Metallica ? Ambiance fiévreuse ! Et pour cause : dans l'espace d'une salle de bains ! En fait je rêverais d'entendre Richard en solo, avec trois fois trois corps Marshall ou plus, dans le splendide espace du Grand Palais, ou sur la terrasse d'accueil du Train Bleu de la Gare de Lyon. Que font les musées ? Que fait la SNCF ? Redonnons un peu de vie, bordel !

Tu deviens, au début des années 1980, le batteur du groupe punk / no wave français ultime : Catalogue ! J'ai rencontré Jac à Politique Hebdo, pour la préparation du Festival de leur journal à Lyon. Nous y présentions nos projets respectifs : Opération Rhino et Urban Sax. Opération Rhino était constitué d'excellents musiciens, issus des différentes tendances du jazz, l'ensemble restant cohérent et très ouvert. Dans cette équipe à géométrie variable, j'ai surtout le souvenir d'une chanteuse-performeuse, Dyali Karam, qui nous avait rejoints pour l'hommage posthume au guitariste Joseph Dejean. Elle était arrivée avec un très élégant fourreau noir et des gants montants rouges ; elle avait déclamé des textes allumés, voire illuminés. Nous avons fait plusieurs concerts avec elle, notamment à Gand, où elle était étrangement habillée d’un short en fourrure (je pense qu'elle se fabriquait ses vêtements) : c'était une forme de Body Art ! Je l'ai rencontrée ensuite dans un festival à Reims, où elle se produisait sous le nom de Bruce Lili, réalisant une performance tout à fait détonante, décalée : elle travaillait avec son ami plasticien-coloriste qui avait fait une installation de postes TV, et elle chantait en s'accompagnant à la guitare des textes à la couleur… heu… pornographique ? Ce n'était ni Lydia Lunch ni Diamanda Galas : mais cela a jeté un trouble dans tout le public. C'était étrange – une merveilleuse performeuse.

Avant les deuxième et troisième albums Pénétration et Insomnie, c'est Jean-Pierre Arnoux qui tient la batterie. Nous avons fait quelques concerts avec deux batteries, celle de l'excellent Jean-Pierre Arnoux effectivement, et moi-même. Arnoux a fini par rejoindre le groupe Malicorne, et à son départ, ils ont fini par m'introniser batteur officiel du groupe, chemin torturé vers la gloire ! Ce qu'ils préféraient dans mon jeu, c'était la boîte à rythmes de mon petit orgue ! Je pense qu'à 50 ans, on peut se permettre d'aborder les musiques légèrement « déviantes », et la rencontre de mes deux amis (néanmoins « chieurs », et l'un plus que l'autre) m'a permis de renouer avec les tambours. Exercice physique, bienfaisant et fracassant. Renouer avec le geste et le reflexe. Un jour, on s'est retrouvé à jouer dans un festival punk, dans lequel les plus âgés devaient avoir 22-23 ans, à la Rote Fabrik de Zurich. Le regard narquois et étonné qu'ils ont porté sur nous était finalement bienveillant ! Jac a craché ses poumons, Jean-François a pété ses cordes, puis fracassé sa guitare (ou comment rester jeune à tout prix), moi je ne me souviens pas bien... Avec eux c'est la vraie vie, la musique est vraie aussi, même les imperceptibles imperfections sont toujours perfectibles ! Enfin ça, c'est le problème du public, ce qui nous échappe bien heureusement.

En pleine apogée punk, tu sors un premier disque d'un projet particulièrement ambitieux : Urban Sax. Comment t'en est venue l'idée ? Ambitieux ? Je ne pense pas, du moins au départ. Mais après tout, si les architectures ou les projets le sont, alors, pourquoi pas ? La première idée correspondait davantage à une notion « poétique » d'agit-prop urbaine travaillant sur la spatialisation des sons, l'architecture, la ville : promener des sons dans et sur la ville, utiliser l'acoustique des places et les lieux, pour en finir ou plus simplement s'éloigner du spectacle frontal. Que ce soit dans le classique, le jazz ou le rock, l'action reste scénique. Mon intérêt se portait davantage sur les lieux, l'urbanité : gare, église, fabriques – leur fonctionnement… Jouer, performer en dehors des circuits habituels du spectacle, créer des lointains sonores autour d'un site (les Tibétains ont travaillé tout cela bien avant nous), créer des travellings sonores à travers et autour du public. Le groupe s'est constitué progressivement, de bouche à oreille. En répétition il fallait que nous soyons un minimum de seize saxophonistes, afin de spatialiser les premières partitions en quatre coins indépendants entourant un public imaginaire. Le groupe a toujours été et est encore agréablement hétéroclite. Les musiciens arrivent de tous horizons musicaux (jazz, rock, classique, punk, mais aussi théâtre, cinéma, arts plastiques) pour autant qu'ils aient une pratique du saxophone et une envie de se prêter à ce genre d'aventure. Il leur faut une certaine abnégation de la virtuosité ou de la connaissance musicale pour mettre en pratique les simples modulations d'un son continu, musique somme toute on ne peut plus minimaliste. Peut-être qu'en pleine effervescence punk, cela semblait tout à fait pertinent ou opportun d'amener une déstructuration différente du son...

L'approche était singulière. Depuis l'écoute du double-quartette d'Ornette Coleman dans les années 1970, toute approche de la musique me semblait compliquée en tant que musicien. Les Monk, Coltrane, Cecil Taylor, Sun Ra, Eric Dolphy, Archie Shepp, Yusef Lateef avaient ouvert des voies, créé des émules pour des décennies. À cette époque, le théâtre, la danse, les performeurs amenaient vers d'autres imaginaires. On n'imagine pas à quel point les programmateurs de théâtres, de festivals, les programmateurs radio aussi, ont eu de l'importance dans ces mouvements. Ces défricheurs de culture du monde, ancienne et contemporaine, ont permis l'émergence de talents, d’agitateurs de l'ombre, de la contre-culture, en prenant au moins autant de risques que les artistes eux-mêmes. Que sont devenus les Daniel Caux, Lew Bogdan, Pierre Lattès, Patrice Blanc-Francard ? Grâce à ces débroussailleurs, j'ai pu découvrir les musiciens d'ailleurs. L'écoute des musiques rituelles nous reconnecte à des notions cycliques et fonctionnelles plus proches du quotidien, de la vie.

Tu te souviens de vos premières performances ? Une des premières s'est faite un 21 juin, au petit matin – la Fête de la musique n'existait pas encore. Nous avions repeint, à la chaux, une croix signalétique de 200 mètres, au carrefour des rues Daguerre et Gassendi, à Paris, dans le 14e arrondissement, avec la plasticienne Isabelle Da et le coloriste Bernard Guillot, dans l'idée d'une purification / toilettage, d’un assainissement de printemps. La performance était opportunément éclairée par les gyrophares des voitures de police, et de temps en temps ponctuée par leurs sirènes. Le tout en harmonie avec les habitants des lieux qui participaient en balançant de la farine depuis leurs fenêtres. À l'époque, nous étions équipés de combinaisons blanches de désamianteur, et la performance durant six heures, de minuit à six heures du matin précisément, certains musiciens s'étaient ornementés de poches à urine fournies par l'hôpital Cochin afin de performer sans interruption ! La partition évoluait, de façon rigoureuse, en même temps que le blanchiment des rues, en montant d'un ton tous les trois mètres. La performance s'appelait d’ailleurs : « Ton sur ton ». C'est dans l'exacte continuité de ce projet que nous voulons actuellement réaliser « Raga Poubelles ».

Comment passer d'une spatialisation in situ au disque ? Dans notre désir de fonctionnement spatialisé, effectivement, l'idée même d'un disque relevait du non-sens. La transcription de notre pratique musicale « en stéréo » n'était pas évidente. Nous avons donc, pour la réalisation du premier album, opté pour une linéarité un peu excessive. Depuis la réalisation du dernier album (Inside), l'idée de repenser les précédents en 5.1, afin de restituer le concept originel, a toutefois fait son chemin. Beaucoup de personnes sont actuellement équipés d’un home cinéma, et il existe de petites chaînes 5.1 de bonne restitution à partir de 79,90 € : les soldes commencent le 11 janvier, ouverture des grilles à neuf heures du matin (rires).

Akira Sakata, le saxophoniste japonais connu pour sa participation au trio de free jazz du pianiste Yosuke Yamashita, mais aussi Pascal Battus, Éric Barret ou Werner Durand, ont participé à Urban Sax. Pascal Battus a fait partie de l'aventure « urbanienne » sur une belle période. J’ai surtout découvert sa musique par un joli hasard. Alors que je m'étais assoupi sous la scène, entre deux soundchecks dans le silence du théâtre, Pascal a investi la scène pour une performance d'une grande sensibilité, profitant du même silence : avec juste une timbale et son vibraphone, il a produit des sons absolument subtils, faits de frottements et de cliquetis. Un merveilleux moment d'une extrême musicalité, qui donnait là toute la logique de son travail : magie en devenir ! Je reste à l'écoute de son parcours par le biais d'amis communs. Werner Durand, arrivant sur Paris au tout début du groupe, a habité chez moi durant son séjour en France. Là encore, un musicien du monde, qui construit et expérimente ses structures sonores. Je continue à suivre ses expérimentations par ses enregistrements, toujours très zen, tout à fait à son image. Une performance d’Urban Sax à Tokyo a été donnée à l'occasion de l'ouverture du premier centre multimédia sur la ville : elle faisait appel à de nombreux intervenants, au réalisateur Yuichi Araya, et à Hiroyuki Nakano pour l'installation vidéo, dans l'exact prolongement de ce que nous avions commencé avec Nam June Paik au centre Pompidou. Nous avions croisé à plusieurs reprises, lors de festivals internationaux, les danseurs de la troupe des Shangai Juku, dont Goro Namerikawa (Goro San) qui nous a aidés sur le montage de ce projet, et par lequel j'ai pu rencontrer les danseurs participants à notre performance. C'est surtout sur les conseils du saxophoniste Yasuaki Shimizu que le projet sur Tokyo a pu se concrétiser. C'est par son intermédiaire que j'ai fait la connaissance du toujours étonnant et bondissant Akira Sakata, dans cette foultitude d'évènements et de rencontres que représentait notre concert à Tokyo, après les huit jours de pré-shooting dans la ville avec le groupe et l'équipe de tournage. Akira est une vraie star dans les milieux jazz et free au Japon. Alors que je lui demandais s'il n'était pas frustré de ne pouvoir s'exprimer comme à son habitude, il a rétorqué : « J'ai joué plus de notes avec mon sax que ma mémoire ne peut restituer. Dans ce projet mon rôle est celui d'un « passeur de sons et de séquences. » Seul le public a la globalité de l'écoute ! » Et d'évoquer les nombreuses possibilités qu'offre notre fonctionnement. On l'a retrouvé dans un bar d'hôtel où il nous a fait une démonstration décoiffante en donnant vie aux musiciens très sages du dit bar.

Comment en vient-on à collaborer avec Pierre Henry ? Passionnante et prenante aventure. Après avoir assisté à un concert d'Urban Sax au Théâtre de l'Est Parisien, Pierre Henry nous a contactés pour une étonnante proposition : collaborer avec lui sur une commande de l'Opéra de Paris pour le spectacle des Noces Chymiques, allégorie alchimique et base spirituelle de le confrérie des Rosecroix. Le thème reprenait le voyage initiatique de Christian de Rozencreutz affrontant des épreuves. Les Noces sont sensées rendre possible l'union sacrée de l'âme humaine avec le Divin. Notre rôle "profane" de musiciens dans cette aventure, après hésitation, a reçu l'agrément de toute la troupe : Claude Debussy et Erik Satie ont fait partie de la confrérie rosicrucienne, très brièvement pour Erik Satie qui s'en est éloigné, avec son humour légendaire, sous le nom de L'Église Métropolitaine d'Art de Jésus Conducteur dont il se proclama Le Grand Parcier. C'était la première fois qu'en tant que groupe nous intégrions un projet pluridisciplinaire de cette ampleur. Je connaissais déjà l'équipe du Groupe de Recherche Chorégraphique de L'Opéra de Paris grâce à Jorma Uotinen qui avait fait partie de nos danseurs lors des soirées inaugurales du Forum des Halles à Paris. Il est maintenant directeur de la danse au ballet national de Finlande, et reste notre contact privilégié lors de nos performances en Finlande. Bien sûr je croyais connaître les musiques de Pierre Henry que j'avais déjà écoutées sur disques, mais vivre cette expérience dans son studio m'a permis de découvrir la méticulosité de son travail. Le voir dans son atelier, puis l'écouter déverser et diffuser ce flot sonore dans les dorures de la salle Favart, tout en respectant (favorisant, même) notre fragile dispositif de musiciens acoustiques, représentait pour nous, profanes de cette musique, un vrai privilège. Lors des réunions de préparation dans sa maison avec l'équipe de scénographes, chorégraphes et acteurs, on se retrouvait rapidement seuls, Pierre Henry et moi. La puissance conséquente du SON qu'il déversait en multi-sources (six JBL 4333) éloignait très rapidement l'ensemble des collaborateurs. Nous échangions très peu en paroles, ce qui laissait toute sa place à la musique. Si on pouvait légitimement se poser la question de la puissance à laquelle nous écoutions la musique dans son atelier, tout trouvait cependant sa logique. Nous, musiciens, étions autant de sources sonores mouvantes utilisant toutes les ressources offertes par l'architecture d'un théâtre à l'italienne (balcons, salle, fosse d'orchestre, etc.). Nous avons aussi travaillé ensemble par échange d'écoute de bandes magnétiques concernant les différents tableaux du livret. De manière épistolaire, chacun pouvant réécrire selon les changements de la scénographie. Grace à la bienveillance et à l'entière liberté que nous a offert Mr Pierre dans cette aventure, ce fut pour moi une découverte, pour le groupe aussi je pense, à la fois dans la préparation et la réalisation dans la salle Favart. En ce qui concerne la matière brute du son, ses manipulations en couches affinées de subtil relief fractal n'ont rien à envier à personne : une vraie scénographie sonore faite de polyrythmies au groove proche des percussions Dogon des premiers films de Jean Rouch. Lorsque EMI nous a proposé d'enregistrer Paradise Lost, les choses furent très différentes, même si nous avons continué à travailler de façon épistolaire. Nous savions bien entendu que le résultat de ce travail serait pour un disque en stéréo. On peut penser ou espérer que cette même musique remixée et spatialisée en multipoints restituerait plus fidèlement ce travail accompli. Il serait même peut-être intéressant qu'il y ait un mix proposé par Mr Pierre, et un par Urban Sax.

Finissons sur d'autres grandes formations : comment vois-tu le travail d'Urban Sax par rapport aux ensembles de guitares de Rhys Chatham et Glenn Branca ? Je ne connais pas suffisamment leur travail pour en parler.

Dommage. Merci Gilbert.

![]()

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_c69251_1280.gif)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e9fd85_disque-copy.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e48cec_interviews.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_70c886_concerts.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_1d8d17_disques.jpg)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_9de6e6_livres-logo.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_45a655_films.jpg)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_78eeb7_en-librairie-logo.jpg)

/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_8eca8d_ff-recto.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_8c09bc_sonic-youth.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_ae09ee_screenshot-2024-03-02-at-17-15-20-guil.png)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_76cbf0_couv-grisli.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F29%2F42%2F335931%2F120189939_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F03%2F56%2F335931%2F119592214_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F94%2F62%2F335931%2F112675633_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F10%2F335931%2F99567452.gif)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_a651dd_le-son-du-zombie-effect.jpg)

/image%2F1230432%2F20240516%2Fob_32a0e4_9783969001202-1.jpg)

/image%2F1230432%2F20240504%2Fob_85977a_harutaka-mochizuki.jpg)

/image%2F1230432%2F20240425%2Fob_5613a4_mal-waldron-steve-lacy.jpg)

/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_b405d2_r-27241350-1685506963-5286.jpg)

/image%2F1230432%2F20240404%2Fob_3ba4d0_grisli-mary-chain.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_24ec21_20-guitare-jazz.jpg)