Interview de Gunter Hampel (1/2)

De Music from Europe à Transparent, le parcours musical de Gunter Hampel a de quoi impressionner. Impressionnante aussi est la manière qu’il a de se souvenir : ainsi, un sens rare du détail, une collection d'impressions et un faible certain pour les digressions auront nécessité le découpage en deux parties d’un entretien-fleuve. Dans lequel on croisera les figures de Jeanne Lee, Eric Dolphy, Marion Brown, Steve McCall, Anthony Braxton et même d'un Gunter Hampel à la troisième personne…

Mon père était un véritable pianiste. Lorsqu'il jouait, le soleil se mettait à briller même sous la pluie. Pendant mon enfance, dès qu'il m'était donné d'atteindre le clavier, mes doigts sortaient des sons venus du paradis. Il faut savoir que tout cela se passait en 1937-1939 et que ma vie était remplie de musique : la radio, mes premiers 78 tours... Je me mettais à côté du tourne-disque et je jouais tous les disques que possédait mon père, surtout du classique. C'était la guerre, et la musique est le seul souvenir agréable que je garde de cette époque.

Comment jugez vous votre parcours musical dans son entier ? Je suis vraiment heureux d'avoir fait évoluer ma musique jusqu'à aujourd'hui et, chaque minute qui passe, j'ai l'impression d'inventer encore de nouvelles façons de jouer en compagnie d'autres musiciens. La possibilité d'improviser à l'intérieur d'un groupe me permet de prendre pas mal de plaisir, et ce parce que je suis entouré de vrais musiciens, ce qui fait que notre musique est à chaque fois nouvelle, fraiche. Chaque fois qu'il nous est donné de jouer, nous vibrons ensemble et chaque concert que nous faisons est la continuation du concert que nous avons donné la veille au soir...

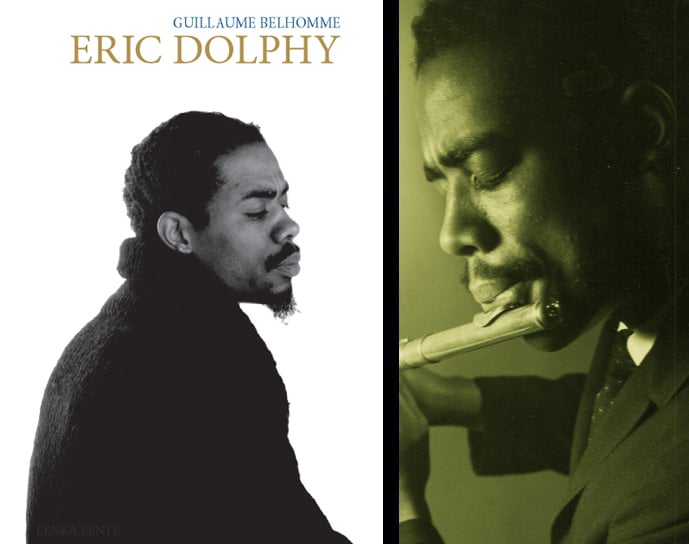

Quel souvenir gardez-vous de vos premiers concerts ? J'ai donné mes premiers concerts à l’âge de 11 ans mais c’est en 1948 que les choses sérieuses ont vraiment commencées : trouver des concerts en qualité de leader, trouver du travail, quoi ! Si on remonte un peu : en 1945, à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le petit Gunter avait huit ans et déambulait avec son accordéon quand il tombe sur un guitariste noir, un soldat de l’U.S. Army assis à côté de son camion. Quand il m’a entendu jouer de mon accordéon, il m’a invité à jouer avec lui : il a accompagné les airs traditionnels allemands que j’avais à mon répertoire, c’était vraiment drôle. Après ça, il m’a donné des bananes, des chewing-gums et des timbres et m’a fait écouter Louis Armstrong, ça a été un voyage d’une journée dans l’univers du jazz fait par un enfant de huit ans au sortir d’une guerre atroce. La voix de Louis était celle d’un ange tombé du paradis, soufflant du sens, de la chaleur, de l’amour et de l’espoir à l’intérieur de mon cerveau, et tout cela m’était alors inconnu, c’est comme ça que j’ai découvert ce qu’on appelle le jazz, la musique la plus prolifique de l’histoire de l’humanité… En grandissant, je me suis mis à écrire et à improviser selon des codes jusque-là en dehors de mes expériences, j'ai appris tous les styles de jazz et ai commencé à jouer de tous ces instruments que j’avais entendus pendant mes heures de solitude durant la guerre – dans ces orchestres classiques européens et formations de musique de chambre de la petite collection de disques de mon père et qui a survécu je ne sais comment à tous les bombardements. Alors, après Armstrong, ça a été tout le dixieland, le swing, le bebop, le hard bop… A 12 ans, quand Charlie Parker est mort, ça a été comme si un membre de ma famille avait disparu. A 13 ans, je jouais de la musique folk allemande et des airs de danse. A 16 ans, je menais mon premier quartette de jazz avec un vibraphone, et j’y jouais des saxophones ténor, soprano (j’étais fan de Sidney Bechet) et vibraphone (j’étais aussi fan de Lionel Hampton, Terry Gibbs, Milt Jackson…). Quand j’ai eu 19 ans, le Gunter Hampel Quartet était déjà assez renommé sur la scène allemande, on jouait dans des clubs et dans des bases de l’armée américaine. Dans le même temps, mes parents m’ont fait étudier l’architecture : mon père venait d’une famille de musiciens – mon grand-père ayant composé beaucoup de morceaux et de pièces de danses –, il jouait du piano et du violon mais construisait aussi des toits. Plus tard, habitant New York après 1969, j’ai remarqué que chaque plombier qui passait à mon appartement était un musicien de jazz… A l’âge de 21 ans, en 1958, j’étais déjà l’un des vibraphonistes allemands les plus reconnus, et aussi un clarinettiste de jazz, je jouais en clubs et en concerts un peu partout en Allemagne, j’ai donc décidé de devenir musicien professionnel, et cela fait 52 ans que je voyage de par le monde avec ma musique, mes compositions, mes groupes, j’écris de la musique tous les jours, je répète et je donne des concerts… Je me souviens, en 1960, je jouais au Barret Jazzclub de Hambourg, à l’occasion d’un engagement d’un mois, quand John Coltrane et Eric Dolphy étaient en ville à l’occasion d’une tournée. Je les avais déjà entendus sur disques mais leur concert a été autre chose, un événement qui m’a ouvert l’esprit. J’avais entendu Coltrane jouer deux ans auparavant dans le groupe de Miles, il commençait à jouer les accords au ténor, mais avec Eric, c’était autre chose : ensemble, ces deux-là étaient une véritable force. Mais il ‘ma fallu encore quatre ans avant de rencontrer Eric… Il jouait alors dans la formation de Mingus, et on m’a demandé de transporter Mingus et ses deux contrebasses – l’une pour les pizzis et le swing, l’autre pour l’archet, qui servait un peu de violoncelle – dans mon bus Volkswagen, de l’aéroport à Wuppertal où il était attendu pour un concert. J’habitais alors Düsseldorf et Mingus – tout comme Sonny Rollins ou Thelonious Monk que j’ai rencontrés à peu près à la même période à Munich et Düsseldorf – une véritable légende du jazz, et je me sentais pas mal en leur présence, ce qui confirmait le choix que j’avais fait de vivre pour ma musique. En fait, mon quintette (avec Manfred Schoof, Alexander von Schlippenbach, Buschie Niebergall et Pierre Courbois) avait été invité à jouer après le concert de Mingus dans un club de Wuppertal dans lequel il était attendu pour dîner… Ils étaient tous assis en face de nous et Dolphy criait « écoutez le contrebassiste ! » ; c’était notre Buschi qui, en présence de Mingus son idole, jouait comme jamais il ne l’avait fait avant… Alors, Danny Richmond et Jaki Byard nous ont rejoints pour jouer, et puis après le concert Dolphy était toujours là : moi, je devais rentrer à Düsseldorf et lui, qui avait aimé notre prestation, m’a demandé si je pouvais le ramener en voiture jusqu’à son hôtel à Düsseldorf, il tenait à me parler… Alors, nous sommes rentrés et puis nous sommes arrêtés à mon appartement : il a joué sur mon vibraphone tandis que je lui ai demandé si je pouvais essayer sa clarinette basse, et nous avons joué ainsi jusqu’au lever du jour. Ensuite nous avons beaucoup parlé et joué encore, mais chacun à la flûte, à côté des cerisiers et auprès des oiseaux du matin et Dolphy m’a dit que je devrais m’acheter une clarinette basse parce qu’il aimait mon son à l’instrument. Le reste appartient à l’histoire… En 1966, je jouais à Paris, au Blue Note, mon quintette était programmé le même soir que celui de Kenny Clarke. Kenny m’a ensuite emmené à Selmer où il donnait un stage de batterie, et là on m’a vendu une clarinette basse, je me souviens de tout ça comme si c’était hier… J’ai aujourd’hui 72 ans, et je suis à mon tour ce qu’on appelle une légende du jazz, ma vie aurait été toute différente si je n’avais pas rencontré ces superbes musiciens et êtres humains, de ceux qu’on ne rencontre plus. Je suis heureux de pouvoir passer mon savoir à de plus jeunes à l’occasion de stages, leur montrer de quelle manière l’improvisation de jazz peut enrichir leur vie et leur esprit et leur permettre de mener leur existence de manière décente et fraternelle.

Quelle a été la raison de votre départ pour les Etats-Unis ? En 1966, j’ai rencontré Jeanne Lee. J’enregistrais Music from Europe en Hollande pour ESP et il s’avère qu'elle fut invitée dans le studio d'enregistrement. Deux semaines plus tard, elle jouait dans mon groupe qui, à cette époque, comptait Pierre Courbois à la batterie et Willem Breuker aux saxophones et clarinettes. Jeanne et moi avons vécu à Anvers où j’ai rencontré Marion Brown en 1967. Il devait jouer pour la radiotélévision belge et m’a demandé de rejoindre son quartette. Là, il y avait Barre Phillips à la contrebasse et Steve McCall à la batterie. Avant ce concert, le groupe n’avait jamais répété. Marion et moi y sommes arrivés tard à cause du trafic automobile, j’ai eu à peine le temps d'installer le vibraphone que les gens de la radio nous ont demandé de commencer à jouer. Là, on s’est regardé et on s’est dit : « avec quoi ? ». Marion me désigne et me dit alors « Tu commences ». Alors, j’ai attrapé mes quatre mailloches, j'ai regardé les 600 personnes que comptait le public puis les micros et les caméras, j’ai respiré profondément et ai commencé à improviser seul au vibraphone. Et puis, soudain, McCall a appuyé de ses balais mon improvisation avec une intensité incroyable, bien mieux encore que l’avaient fait tous les batteurs avec lesquels j’avais eu l’honneur de jouer jusque-là (Kenny Clarke compris). Alors, je le regarde et je vois ce sourire sur son visage, ensuite Marion nous a rejoint, puis Barre, et nous avons joué deux heures durant : nous nous étions trouvés. Avec Steve, nous avons joué régulièrement par la suite, jusqu’à sa disparition : trente années durant, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis. La même chose d’ailleurs avec Marion, jusqu’à ce que ses problèmes de santé l’empêchent de continuer à jouer. Le quartette a d’ailleurs joué à Paris en 1968 : j’avais emménagé à Paris avec Jeanne un an plus tôt. Pendant les tournées que nous avons faites en Europe, Steve n’arrêtait pas de me parler de la révolution qui secouait le jazz à Chicago, de l’AACM dont il a été l’un des membres fondateurs tout comme Muhal Richard Abrams, et il me faisait écouter des tas de disques : ceux d’Anthony Braxton, notamment, sur Delmark. Je me souviens être assis dans un hôtel de Saint-Germain des Prés avec Steve et Marion : nous avions tout juste échappé à une descente de police dans les couloirs du métro alors que nous revenions d’une séance d’enregistrement avec le réalisateur Marcel Camus, qui travaillait à la musique de son nouveau film. Les gens se battaient dans la rue, lançaient des cocktails Molotov, mettait le feu à des voitures. Des pierres ont été jetées sur les vitres de la chambre d’hôtel et nous n’osions plus sortir : heureusement, ma voiture était à l’abri dans une rue éloignée mais je n’ai pas osé la prendre pour rejoindre mon appartement dans le 18e arrondissement. Pour revenir à la musique, c’est donc dans ces conditions que j’ai entendu Anthony Braxton pour la première fois, avec Leo Smith à la trompette et au violon sur un disque produit par Delmark.

Braxton vous a d’ailleurs rejoint ensuite à Paris… Oui… Un an après, Anthony est venu nous rendre visite, à Jeanne et moi, dans notre appartement rue Cave. 22 musiciens de Chicago étaient là avec leurs femmes et leurs instruments : ils avaient fait le trajet entre Chicago et Paris dans un bus Volkswagen parce que Steve McCall avait écrit à tout le monde pour leur dire de faire le voyage jusqu'en Europe. Il leur avait dit que Marion et moi jouions sans cesse depuis deux ans et qu’il était possible, ici, de vivre de sa musique. Bientôt, il n’y a avait plus à Paris de salle de concert, de théâtre, de cinéma ou de club de jazz, qui n’avait pas vu programmé un musicien de Chicago… Paris était devenu le centre du jazz en Europe et j’étais au cœur de tout ça. Archie Shepp est venu puis des centaines d’autres l’ont suivi. A tel point que ce label, BYG, a enregistré tout le monde jouer en compagnie de tout le monde : économiquement parlant, ce n’était pas ça mais, au moins, la musique a été enregistré… Ma rencontre avec Anthony s’est faite un jour de printemps 1969, je crois, je donnais un concert à Paris, à l’Institut Américain, dans un grand jardin. Dans mon groupe, il y avait Jeanne Lee, Barre Phillips je crois et Steve McCall. Nous jouions là à l’occasion d’un festival. Après nous, il y avait un big band estampillé AACM dont Steve faisait aussi partie. Joseph Jarman s’est transformé en guide et nous as tous baladé à travers le jardin en s’arrêtant devant chaque sculpture : avec beaucoup d’humour mais d’une voix sérieuse, il disait à leur propos tout ce qui lui passait par la tête. Ensuite, les musiciens ont joué une musique très proche de celle que nous faisions au début des années 60 en Allemagne – ensuite, à Berlin, nous avons organisé en 1968 notre propre Free Jazz Meeting et puis il y a eu la grande histoire de l’Unity, dans lequel étaient réunis Allemands, Hollandais, Belges, Français, Italiens, Anglais. Lorsque Schlippenbach a décroché ce concert au Philharmonic Hall de Berlin, le Globe Unity est véritablement devenu sa formation, tandis que moi New York m’appelait. J’ai toujours été attiré par cette ville, dès les premiers jours – Louis Armstrong me parlait de la vie, de musique, de swing, de groove et des sons qu’il pouvait faire avec sa voix et sa trompette ; sa personnalité dans son entier était derrière chacune de ses notes, l’âme dans la voix… Pour revenir à Berlin et à 1968, j’ai joué lors de que nous appelions notre « little jazz festival » avec l’un de mes groupes qui comptait Jeanne Lee, Willem Breuker, Arjen Gorter et Steve McCall ou Pierre Courbois à la batterie ; à côté de ça, je jouais aussi dans le Marion Brown-Gunter Hampel Quartet et à la tête d’un autre groupe encore : Time Is Now, dans lequel jouait alors le jeune John McLaughlin. J’avais alors tellement de travail que, parfois, il m’a été donné donner un concert le matin à Paris, un autre concert en début d’après-midi à Anvers et puis un autre encore le soir à Amsterdam. Tout ça, avec autant de groupes différents… Bref, revenons-en à Anthony : nous étions dans ce jardin américain et là, un jeune Afro-Américain s’approche de Jeanne : « Salut Jeanne, je m’appelle Anthony Braxton, où est-ce que je peux trouver Gunter ? Steve McCall m’a parlé de lui en bien et j’aimerais bien le rencontrer. » A ce moment là, j’étais tout proche de lui mais nous ne nous étions jamais rencontrés. Je souriais parce qu’Anthony avait sur l’épaule un enregistreur à cassette et parlait toujours dans un micro minuscule. Il était très sérieux et enregistrait tout ce qu’il disait, pensait beaucoup lorsqu’il ne jouait pas de ses instruments. Moi, en arrivant à Paris en 1967, j’ai pris l’habitude de tout mettre par écrit : j’écris de la musique chaque jour qui passe et vous ne me croiserez jamais sans papier à musique et crayon. Maintenant, ça ne m’empêche d’avoir des enregistreurs ; le dernier en date est un HA… Donc, Jeanne commence à rire et me tape sur l’épaule : je me retourne et je tombe alors nez à nez avec Anthony et, au-dessus de son micro, notre discussion commence. Si vous ne faîtes pas attention, des gars comme Anthony Braxton ou Cecil Taylor peuvent vous parler pendant des heures de tout et de rien. C’est comme ça que lui et moi avons parlé ensemble dans son micro pendant trois jours d’affilée. Impossible de résister à son charme, sa douceur et son énergie. Je lui ai fait faire le tour des magasins de disques de Paris – à cette époque, j’achetais beaucoup de musique classique et pratiquait la flûte et la clarinette basse. Anthony m’a impressionné avec cette attitude « made in Chicago » à la fois réfléchie et spirituelle. A tel point que je voulais qu’il joue sur mon prochain disque. Cet après-midi là, il avait entendu mon quartette avec Jeanne et Steve et m’avait fait comprendre qu’il voulait que nous jouions ensemble ; nous avions senti que nous étions sur la même longueur d’ondes, notre musique ne pouvait faire avec les formalités d’usage.

Et cette rencontre avec Braxton a donné The 8th of July 1969, que vous sortirez sur Birth… Oui, enregistré le 8 juillet 1969, donc... Jeanne et moi sommes arrivés à Amsterdam en voiture et Steve et Anthony y sont allés en train. A Baarn, nous ont rejoints Willem Breuker et Arjen Gorter. J’avais amené avec moi quelques-unes de mes compositions pour improvisateurs, j’avais aménagé des espaces pour que chacun d’entre nous s’implique autant au sein du collectif qu’en solo, duo et trio. Pour le reste, ça a été de la composition spontanée, de la direction faite sur l’instant et puis les inspirations de chacun... Dès que l’ingénieur du son a eu fini de régler les micros, nous avons enregistré. Sur la première pièce [We Move, ndlr], je joue du piano sur une mesure à 5/4 ; les autres me rejoignent peu à peu et ensuite nous donnons chacun le maximum de nous-mêmes en une sorte de tourbillon. Après trois prises, nous avons répété le deuxième morceau, Morning Song ; j’avais donné à Steve le schéma rythmique, un truc très rapide que j’avais trouvé en jouant du tabla. Mais nous avons commencé par un duo improvisé : Anthony à l’alto et moi au vibraphone. Ce genre de choses que des gens comme nous peuvent faire, de celles que j’ai faites aussi avec Marion en concert : je prends mes mailloches et je m’attaque à mon vibraphone selon mon humeur... The 8th of July 1969 a été un disque très influent. Beaucoup de musiciens de par le monde sont partis de son écoute pour élaborer leur propre musique. Des centaines de musiciens, aux Etats-Unis comme ailleurs, se sont inspiré de ma façon de jouer et de composer, j’ai eu et j’ai encore d’ailleurs pas mal d’effets sur les gens qui viennent m’écouter. C’était la première fois que la patrie du jazz, les Etats-Unis, apprenait d’un Européen. Je donnais aux Etats-Unis l’inspiration nécessaire pour lui permettre de faire évoluer cette musique. Ca a été pour moi une façon comme une autre de remercier un pays qui m’a permis, par le biais de la musique, de trouver ma propre personnalité… [LA SUITE]

Gunter Hampel, propos recueillis en juin 2010.

Guillaume Belhomme © Le son du grisli

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_c69251_1280.gif)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e9fd85_disque-copy.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e48cec_interviews.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_70c886_concerts.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_1d8d17_disques.jpg)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_9de6e6_livres-logo.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_45a655_films.jpg)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_78eeb7_en-librairie-logo.jpg)

/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_8eca8d_ff-recto.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_8c09bc_sonic-youth.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_ae09ee_screenshot-2024-03-02-at-17-15-20-guil.png)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_76cbf0_couv-grisli.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F89%2F30%2F335931%2F133238819_o.gif)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F61%2F89%2F335931%2F131790312_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F55%2F335931%2F131019674_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F18%2F335931%2F128771549_o.jpg)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_a651dd_le-son-du-zombie-effect.jpg)

/image%2F1230432%2F20240504%2Fob_85977a_harutaka-mochizuki.jpg)

/image%2F1230432%2F20240425%2Fob_5613a4_mal-waldron-steve-lacy.jpg)

/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_b405d2_r-27241350-1685506963-5286.jpg)

/image%2F1230432%2F20240404%2Fob_3ba4d0_grisli-mary-chain.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_24ec21_20-guitare-jazz.jpg)