John Coltrane : Offering. Live at Temple University (Impulse, 2014)

En 1966, John Coltrane se produit aux côtés de Pharoah Sanders, Alice Coltrane, Jimmy Garrison et Rashied Ali. En juillet de cette même année, il joue au festival de Newport puis s’envole au Japon où le quintet donne une quinzaine de concerts. Il enregistre peu en studio préférant se concentrer sur des enregistrements live (Live at the Village Vanguard Again, Live in Japan).*

A Philadelphie, le 11 novembre, John Coltrane retrouve les bonnes vibrations de la tournée japonaise puis invite quelques amis musiciens à le rejoindre sur scène. Sûr et épais malgré quelques couinements d’anches, le ténor de Coltrane dérobe à l’harmonie de Naima un chorus de cris et fulgurances. Il faudra attendre la montée finale du thème pour reconnaître pleinement la Naima de Trane. Crescent est un pur chef d’œuvre d’intensité. Fidèle à sa réputation, Pharoah Sanders délivre un solo terrassant de convulsions et d’éclats mêlés. Après un chorus embrasé d’Alice Coltrane, émerge un solo de saxophone alto à la charge d’Arnold Joyner. Coltrane reviendra prendre un intense solo et exposera le thème final de Crescent. Serein dans la bourrasque, Trane semble vouloir tempérer l’ardeur d’un groupe, ici, particulièrement survolté.

C’est encore Pharoah Sanders, entre cris et vrombissements, qui ouvre les débats sur cette nouvelle version de Leo. Dire qu’il est foudroyant serait un doux euphémisme. Voici maintenant le batteur (Rashied Ali) en charge d’un solo sans le moindre temps mort : les frisés sur les toms et les fracas de cymbales viennent se heurter à une armada de percussionnistes particulièrement survoltés (Umar Ali, Robert Kenyatta, Charles Brown, Angie DeWitt). Après quelques inattendues mélopées vocales, Coltrane et son ténor se retrouvent pris entre les rythmes mouvants des uns et des autres. Malheureusement incomplète, cette version de Leo témoigne parfaitement des risques pris par ce nouveau Coltrane, adoré par beaucoup et incompris par pas mal d’autres. La version d’Offering est d’une intensité rarement atteinte. Profond et serein et d’une justesse inouïe, le ténor du leader s’efface au profit de Sonny Johnson dont le chorus de contrebasse perd de son intensité au fil des minutes. Et voici pour conclure une version très rapide de My Favorite Things. L’altiste Steve Knoblauch y prend un court et frénétique solo. Coltrane donne à nouveau de la voix mais son soprano peine à s’accoupler avec la frénésie rythmique des percussionnistes.

Adulé par ses admirateurs, certains organisateurs ne l’entendront pas de la même oreille. Au Front Room de Newark, le directeur du club demande à Coltrane de revenir à une musique moins abrasive. Ce dernier refuse et il est proprement viré du club. Cela se reproduira à plusieurs reprises en d’autres lieux. Coltrane explique ainsi le nouveau chemin qu’a pris sa musique : « Je suis désolé. J’ai un chemin à suivre avec ma musique et je ne peux pas revenir en arrière. Tous veulent entendre ce que j’ai fait. Personne ne veut entendre ce que je fais. J’ai eu une carrière étrange. Je n’ai pas encore trouvé la façon dont je veux parvenir à jouer de la musique. L’essentiel de ce qu’il s’est produit durant ces dernières années a été des questions. Un jour, nous trouverons les réponses ».

John Coltrane : Offering. Live at Temple University (Impulse / Socadisc)

Enregistrement : 1966. Edition : 2014.

2 CD : CD1 : 01/ Naima 02/ Crescent - CD2 : 01/ Leo 02/ Offering 03/ My Favorite Things

Luc Bouquet © Le son du grisli

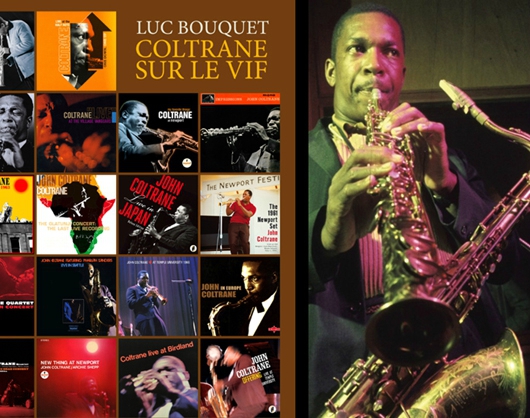

* Ce texte est extrait de Coltrane sur le vif, livre de Luc Bouquet à paraître le 6 mars 2015 aux éditions Lenka lente.

* Ce texte est extrait de Coltrane sur le vif, livre de Luc Bouquet à paraître le 6 mars 2015 aux éditions Lenka lente.

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_c69251_1280.gif)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e9fd85_disque-copy.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_e48cec_interviews.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_70c886_concerts.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_1d8d17_disques.jpg)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_9de6e6_livres-logo.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_45a655_films.jpg)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_78eeb7_en-librairie-logo.jpg)

/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_8eca8d_ff-recto.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_8c09bc_sonic-youth.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_ae09ee_screenshot-2024-03-02-at-17-15-20-guil.png)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_76cbf0_couv-grisli.jpg)

/image%2F1230432%2F20240303%2Fob_a651dd_le-son-du-zombie-effect.jpg)

/image%2F1230432%2F20240504%2Fob_85977a_harutaka-mochizuki.jpg)

/image%2F1230432%2F20240425%2Fob_5613a4_mal-waldron-steve-lacy.jpg)

/image%2F1230432%2F20240414%2Fob_b405d2_r-27241350-1685506963-5286.jpg)

/image%2F1230432%2F20240404%2Fob_3ba4d0_grisli-mary-chain.jpg)

/image%2F1230432%2F20240302%2Fob_24ec21_20-guitare-jazz.jpg)